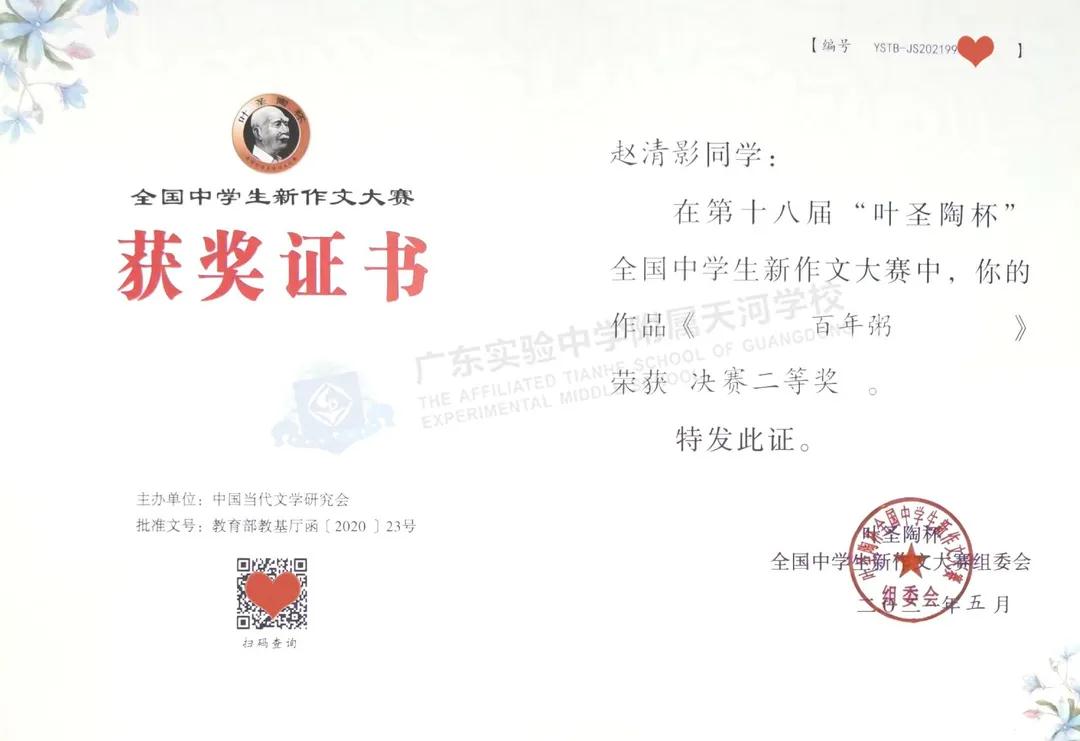

近日,由教育部批准、中国当代文学研究会主办的第十八届“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛决赛评奖结果正式出炉,我校师生再传佳音:全国初赛一等奖获得者、高一7班赵清影同学的现场决赛作文《百年粥》,在4000份参赛作品中脱颖而出,斩获决赛二等奖。指导老师张馨元获得优秀指导老师奖。

“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛由中国当代文学研究会主办、中国当代文学研究会校园文学委员会和中国少年儿童新闻出版总社《中学生》杂志社承办。第十八届“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛,初赛采取线上投稿的形式,参赛学生超过55万人;决赛采取现场写作的形式,参赛学生达4000人。

(赵清影同学与张馨元老师赴扬州参加全国决赛)

获奖感言:三月底,我满怀憧憬和期待前往扬州参加第十八届“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛决赛。 比赛前,张馨元老师每天利用课余时间对我进行写作技巧的辅导。现场决赛时,我运用平时积累的知识,快速地确定了写作主题及文章总体思路,不拘泥于形式,写下了我对生活真实的感受,挥出最自由的笔风。此次比赛对我来说,不单是写作上的的试炼,更是人生中的一次难忘的经历,激发了我对写作的更大热情。感谢一直陪伴着我的张老师,感谢学校给予我们的机会与舞台。(赵清影)

初赛获奖作品展示

蒲公英

高一7班赵清影 指导老师张馨元

我的家乡广西桂林,一个土坡上的小山村。在那里,有一片随土生长、随风飘扬的蒲公英。它们等待着落地的那一刻,许下自己的愿望,等着自己的下一代被带到更远的地方。

在记忆的深处,我依稀记得那片外婆坚守了将近一辈子的土地,那是一条只有靠着月光才能回家的土路。每日面对黄土,回乡的或者是出去的人的脚步卷起一坡坡细沙,挽起的裤脚带上几粒细小的蒲公英种子,不知将要带到何方。

“别玩儿了,快进来!”外婆抱起当时年幼的我走进厨房,用热毛巾拂去我脸上的灰尘,那只布满老茧的手轻轻摸了摸我的头,然后转身走去灶台。当时外婆的步伐还算灵敏,她迈着小步,手中端着个边角生锈了的小铁盘,里面盛着几块冒着白烟的糯米糍粑,空气中散发着的红糖水的甜味,在我鼻间晕开。甜甜的糯米在口中伴随着黑芝麻化开,花生米粒在齿间裂开,甜在舌尖,暖在心里。冬日的一缕白烟,是外婆做的糯米糍粑,那是当时的我自认为最美味的食品。落日后的小村子里炊烟袅袅,我在冬日感受一份独特的甜。喜欢家乡的一切,家乡暖暖的风,外婆的笑,还有乡亲们亲切的问候。那是一个离喧嚣很远,离安宁很近的地方。耳听乡语如故,眼见乡景如旧,这是我对家乡最美好的印象。

后来,我渐渐远离了家乡,或许是父母工作繁忙的缘故,我回去的机会越来越少,外婆的微笑在我的记忆里渐渐淡化,糍粑的味道也不再像童年那般熟悉,我接触了更多的美食,那份美好也被埋在了记忆的深处,那片土地的土、沙,如同蒲公英一般随风飘去了……

在我生活的城市里,蒲公英似乎不寻常见,没有人喜欢随地长在杂草里的野花。从家乡离开后,蒲公英在我的记忆里渐渐淡去了。

记得在我小学的时候,我家因为住在郊区,人烟稀少,晚上九点街市上就没了喧嚣声。离我家最近的一个地铁站,当时还是一片没有开发的荒地,来往的人从不在这片毫无意义的地方多停留一秒。有一天,我偶然发现,这篇荒地上面长满了杂草和蒲公英,我已经很久没有见过蒲公英了。似乎只有这些蒲公英,才能让这片杂土看上去没那么丑陋。但是不知道从什么时候开始,这片荒地上多了几辆格格不入的挖土机,周围站着一群皮肤黝黑,用不太标准的普通话讨论着施工方案的工人们。他们闲暇之余用手轻轻拂过那片成群的蒲公英,它们飞扬,在空中翻滚,飘落,不知去向何方,将带走什么,改变什么。

那是一群从偏僻乡村里走出来的人们,他们一腔热血,带着一颗牵挂着家乡的心,渴望为社会做一些力所能及的事。他们把家里的希望都寄托在了自己的身上,带来的不仅是对家乡的牵挂,更是建设明天的渴望。就像蒲公英,带来了希望的种子,然后扎根大地,蓬勃生长。蒲公英,白绒绒的种子,在世间翻滚。

直到有一天,妈妈拿着电话告诉我,我们应该回老家一趟,外婆的关节炎越来越严重了,“我们回去陪陪她吧。”一路上,经过那条小路,我试图去弥补这么多年来缺少的记忆,透过车窗,我发现家乡和以前大不一样了。离开这快十年了,曾经的黄土地如今也已铺成了水泥路,两边的楼房用了水泥去建造。只是路旁的蒲公英还是飘着,不同的是,蒲公英不再像以前那般杂乱了。整齐的蒲公英园一片一片在眼前呈现,仿佛白色的海洋。它们随风飘落,聚散,飞向无边无际的天空。它在告诉从这个小山村走出去的人们,要将蒲公英的棉絮种子带出去。而且,无论走多远,这都是它们的根。

车到站之后,外婆在村头向我挥手,我眯着眼睛才看清了那个身影。温风如故,出去走走,那段时间我总是喜欢在田间小路上徘徊着,感受带着野花芳香的微风。在田间劳作的人已经不是从前的那些了,之前和我相熟的邻居们也已经老了,要好久才能认出我是那个已经长大的天天跟在外婆后面小女孩。

我回到家,只见外婆用满是老茧的手,扶着一旁的墙壁,蹒跚地向我走来。外婆的行动不再像以前那么轻便了,她总是走着走着扶一下膝盖。当外婆走到我身旁时,我发现我已经比外婆高出了半个头。外婆说:“以前建在山坡上的瓦房,现在考虑到安全问题,早就被拆了。现在在政府的帮助下,已经搬到离镇子很近的地方了,这座水泥房,是政府帮盖的哩!路边也安了路灯,人们再也不用在满月的时候才敢外出摸黑走路了。”时光如轮,使一代人老去,使一代人成长,使家乡变得生机勃勃。

白驹过隙,当我再留意地铁口旁边的那片荒地,我第一次如此清晰地感知到那一栋栋高楼。建筑施工早已完成,人们经过这都忍不住停留,进到这片小型的商业区里瞧一瞧。五彩的灯光,包裹着这与从前大不相同的郊区。从前人烟稀少而如今绚丽光照,在人们的吵杂声中,我发现秋日已悄然而至。我去商业区的一家小食店买了一块糯米糍粑,糖水在舌尖化开,味道似曾相识。我不禁想起小时候在老家吃的一块块外婆做的糯米糍粑,想起我心心念念的家乡。那时,家乡还在山上,脚下这片土地还是一片郊区,而如今都大不相同了。这些不同是社会的发展带来的,更是一个个从乡村里走出来的人们带来的。

前几天出地铁口的时候,人流量更加多了,突然发现在这条街区的入口多了两颗巨大的蒲公英雕像,在灯光的包裹下金灿灿的,闪耀着光芒。那天妈妈把外婆接到城市的家里吃饭,外婆感叹着如今的变化,然后提起了故乡的蒲公英,说如今有专门的人去培育它们了,不再是杂草堆上的野花了,一片片白绒绒的,是那么美。那是一片扎根了很久很久的蒲公英,它们从来没有忘记自己的使命,也无时无刻不将金色的希望洒满人间。

当我听到这句话时,我的世界忽然清晰起来。“蒲绒飘曳漫无涯,应化随缘处处家。”每个生灵都有牵引着他们的一条根,流淌着人间最美好的感情,这条根就是每个人的家乡。对于我来说,是那片种满蒲公英的乡土,牵引着我,朝向美好的未来。对于每一个人来讲,也是那些蒲公英的种子,载着希望和梦想洒满大地,让我们的家乡更美,让我们的城市更美,让我们的祖国更美。

那天晚上,我做了一个甜甜的梦,我梦见家乡的蒲公英随风飘扬,掀起一片白色的浪花。而此时,我们生活的地方,也愈发闪耀……

指导老师点评:作者从朴素而又真实的现实生活中入手,挖掘写作题材。小小的蒲公英,凝聚了“我”与外婆之间浓浓的亲情和“我”对家乡的热爱,象征着人们的希望和对美好生活的向往,见证了社会的发展和国家的富强。城市与乡村的呼应,多重线索的交织,是作者的巧思所在。